L’âge ou la notoriété aidant, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander quel est la méthodologie et les outils que j’utilise pour bloguer. Loin de moi l’idée d’écrire un billet arrêté sur la question sachant qu’il y a autant de manières de bloguer que de blogueurs. Je vais donc vous donner ma méthode, que j’utilise maintenant depuis 2 ans et qui se base sur l’utilisation conjointe de services en ligne et de logiciels libres.

Les commentaires en fin de billet sont bien sûr et comme toujours ouverts pour nous faire partager vos méthodes/outils personnels.

La recherche d’information

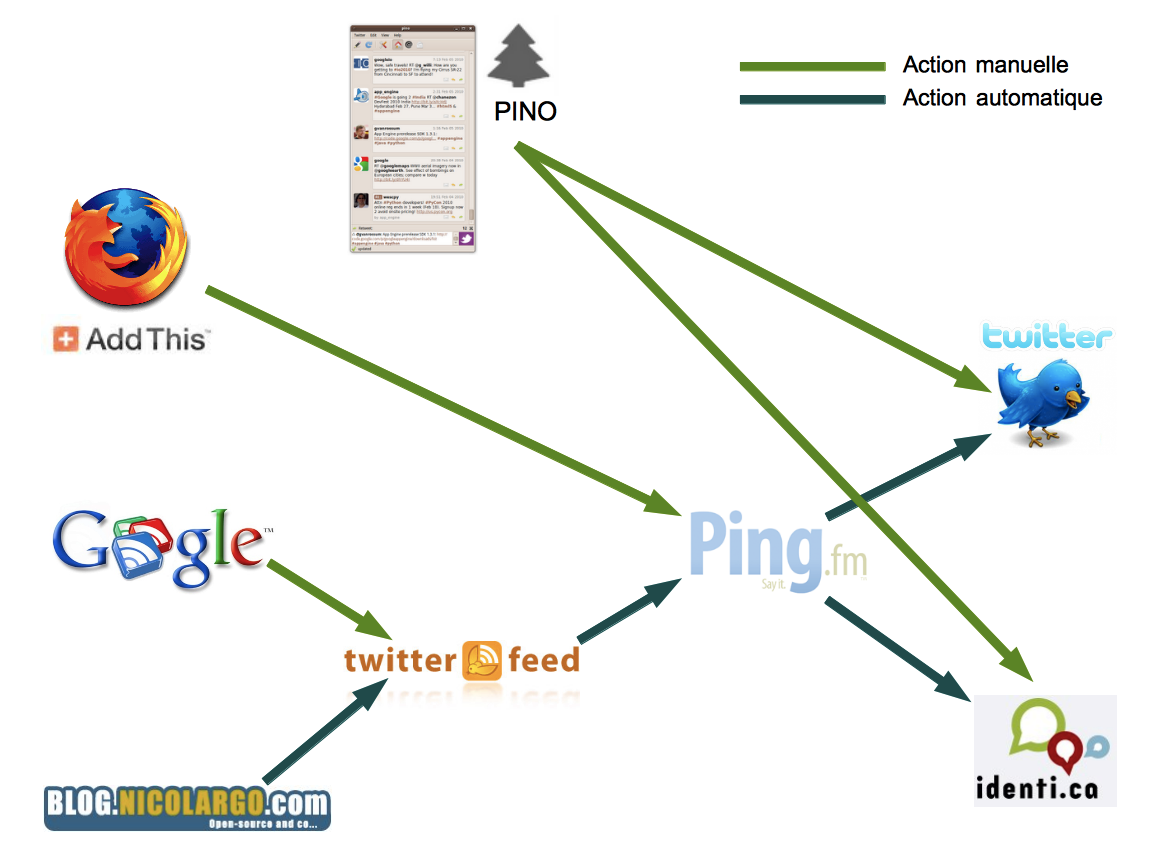

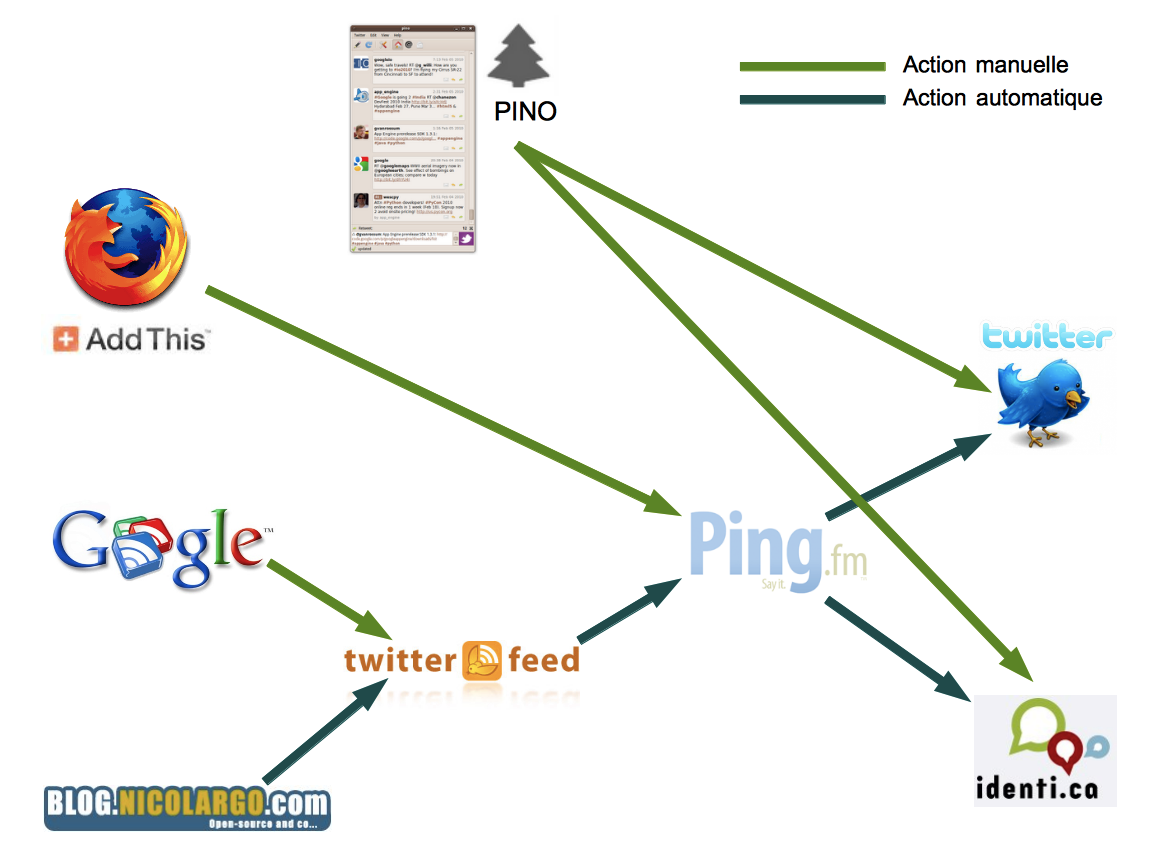

C’est la base. Sans information, pas de billet, sans billet, pas de blog. Mes sources sont, par ordre d’importance, mes flux RSS, mes besoins personnels ou professionnels sur des sujets précis et enfin les réseaux sociaux Twitter et Identi.ca.

Les flux RSS

C’est ma principale source d’informations. Depuis que j’utilise les flux RSS des sites/blogs qui m’intéressent, c’est l’information qui vient à moi et pas le contraire. Leurs utilisations est une vraie révolution, il y a, pour moi, un avant et un après l’Internet des flux RSS. Je suis souvent surpris par le peu de personne utilisant cet outil de veille technologique même dans le milieu des technos / geeks.

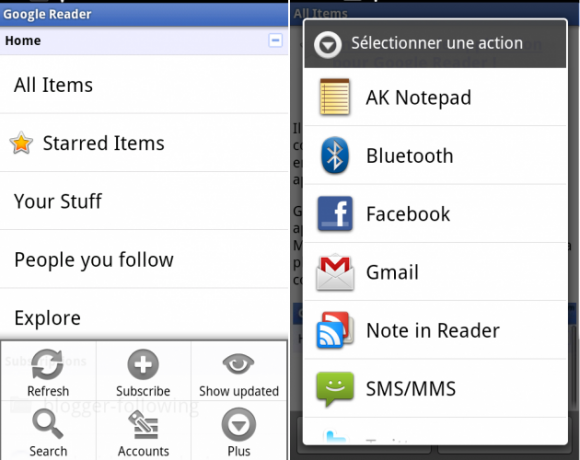

Après avoir essayé pas mal de logiciels libres pour consulter mes flux RSS, je suis revenu au service en ligne Google Reader. Le principal avantage de ce service est de pouvoir lire mon flux sur différentes machines (boulot, domicile, téléphone…). De plus en plus de logiciel, notamment sur smarthphone mais également sur desktop, s’interface directement avec Google Reader en gérant une synchronisation des articles lus. Je bénéficie d'une offre mobile intéressante, me permettant d'accéder directement à toutes ces applications.

Quand un article m’intéresse et que je pense qu’il peut servir de base à un futur billet, je créé un billet de type brouillon dans l’interface Web de mon blog WordPress avec une description succincte et le lien (URL) vers la source. En parallèle, je marque l’article avec une étoile pour pouvoir le retrouver facilement.

Si l’article est intéressant mais que je ne souhaite pas en faire un billet sur mon blog, je le partage directement sur les réseaux sociaux Twitter /Identi.ca et la page Facebook du blog en appuyant sur le bouton « Share ».

J’essaye de conserver une liste ne dépassant pas 100 flux RSS et j’écarte systématiquement les sites qui publie à une fréquence trop élevée (par exemple les sites généralistes).

Mes besoins

J’ai la chance d’avoir un travail qui est une source d’inspiration pour mon blog, je peux notamment citer la supervision système et réseau (Nagios, Shinken, Centreon…) et les frameworks multimédias (GStreamer, VLC, Flumotion…). Ainsi, si j’utilise des solutions libres dans certains de mes projets professionnels, j’essaye de faire un billet de synthèse sur le sujet. C’est pour moi un juste retour des choses.

A titre plus personnel, le fait de bloguer et d’héberger mon site sur un serveur dédié est également une source pour mes billets sur l’hébergement. Ce sont souvent des billets de tailles importantes nécessitant plusieurs heures de travail et différentes sources d’informations.

Les réseaux sociaux

Contrairement au flux RSS que j’utilise depuis longtemps, les réseaux sociaux Twitter et Identi.ca ne sont une source d’inspiration pour mon blog que depuis 2 ans. J’utilise principalement mon compte Twitter ou je « follow » environ 100 personnes.

Comme pour mes flux RSS, quand je trouve une information potentiellement intéressante pour un article sur mon blog, je prends un note de type brouillon dans WordPress. Si je pense que l’information peut intéresser mes abonnées Twitter/Identi.ca, je « retweet ». Il est important de faire attention à ce que l’on « retweet » sur son compte. En effet, je préfère limiter mes tweets à des informations intéressantes et originales.

La méthodologie

Une fois « la matière première » trouvée, il faut rédiger et mettre en forme son billet. Je travaille directement dans l’éditeur de WordPress qui c’est bien amélioré dans les dernières versions en mode brouillon et en améliorant petit à petit l’article. Le fond est important, mais la forme aussi. Il faut donc veillez à rédiger un texte aéré, fluide et illustré.

Pour que le référencement des mes billets soit bon, je veille également à bien renseigner les « metas data » (catégorie, tags, titre…). J’utilise le plugin WordPress All In One SEO pour m’aider dans cette tache.

Une fois le texte finalisé puis relu une dernière fois à tête reposé, je programme (fonction « schedule » de WordPress) la publication de mon billet à une heure donnée (le matin, entre 7h30 et 8h00 pour qu’il arrive tout chaud au moment de votre café dans votre flux RSS). Les billet en ligne, je veille également à répondre aux questions « intéressantes » (pas celle nécessitant un simple « RTFM »…), dans la limite de mes disponibilités et en gardant à l’esprit que le plus formateur pour un lecteur est de trouver par lui même la réponse à son problème.

Les moyens matériels

Coté serveurs, j’utilise un serveur dédié virtuel (Gandi) sous Ubuntu 10.04 LTS pour héberger mon blog. En parallèle j’utilise également un autre serveur (hébergé également chez Gandi) sous Debian 5 pour mes tests et validation de procédure. Je dispose également de serveur sous FreeBSD et RedHat dans le cadre de mon boulot.

Pour les articles nécessitant une machine « desktop », j’utilise mon PC personnel (laptop sous Ubuntu 11.04) ou mon PC boulot/test (sous Fedora 14 et bientôt Fedora 15). Je dispose également d’un appareil photo reflex pour illustrer avec une « belle » photo certains de mes billets.

Comme on a pu le voir, le CMS WordPress est à la base de mes outils pour bloguer. Quand je ne suis pas connecté à Internet, j’utilise un simple éditeur de texte (par exemple l’excellent TextAdept *) en éditant sauvegardant le/les fichiers dans une sous répertoire de ma Dropbox. Si j’ai besoin de faire des copies d’écrans ou des petites retouches photographiques, j’utilise le logiciel « bien connu » logiciel libre Shutter.

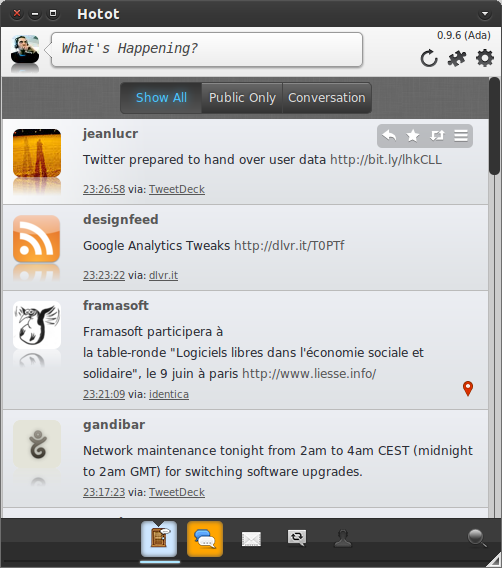

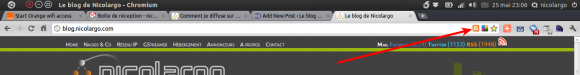

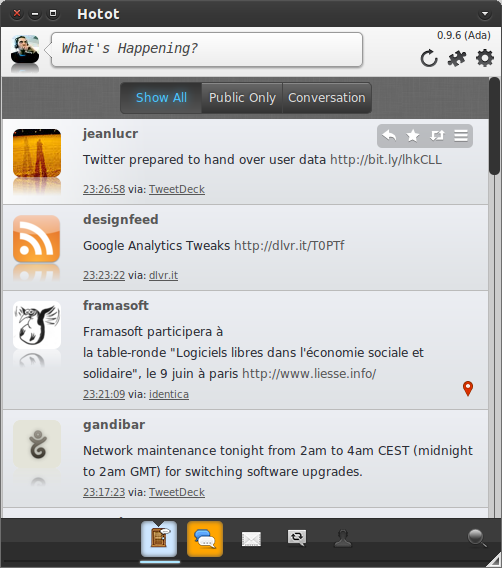

Mes outils pour la recherche d’informations sont les navigateurs web Chromium ou Firefox avec les extensions Google Reader et AddThis pour le partage rapide d’information vers les réseaux sociaux. Pour consulter et contribuer à ces derniers, j’utilise le logiciel de micro-blogging Hotot.

Gérer son temps

Quand on commence à bloguer, le temps passé à cette activité et aux taches que l’on vient de décrire est une des choses les plus difficile à gérer. Au début, on a plutôt tendance à faire le yoyo avec des journées ou l’on passe plusieurs heures sur son blog et d’autres ou l’on ne fait rien du tout. Cela à tendance à se lisser après quelques mois.

Personnellement, sur une journée type, je consacre moins d’une heure à mon blog (1/4 d’heure sur les flux RSS, 1/4 d’heure sur les réseaux sociaux et 1/2 heure à la rédaction des billets). Ces chiffres sont bien sûr une moyenne 🙂

Et vous amis blogueurs: « Comment bloguez-vous ? ».

Shinken, le système libre de supervision système et réseau compatible avec les fichiers de configurations et les plugins Nagios vient de sortir en version 0.6.

Shinken, le système libre de supervision système et réseau compatible avec les fichiers de configurations et les plugins Nagios vient de sortir en version 0.6.